Fallstudien im Wirtschaftsunterricht

Vera Kirchner und Celine Maerz

Bei der Fallstudie handelt es sich um eine in den Wirtschaftswissenschaften und auch in der Wirtschaftsdidaktik etablierte Methode, die eine praxisnahe Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Problemstellungen (Problemorientierung) anregt und fachliche Entscheidungsfindungen fördern kann. Die Methode bietet daher insbesondere im Wirtschaftsunterricht Potential, da sie in der Auseinandersetzung mit authentischen Fällen Fach-, Methoden- und Lösungskompetenzen fördert (Müller, 2014). Im Vordergrund stehen bei der Fallstudienarbeit das gemeinsame Erarbeiten und Abwägen von Alternativen mit dem Ziel, die bestmögliche Lösung zu identifizieren (Kaiser & Kaminski, 2012, S. 111). Sie eignet sich vor allem für einen Einsatz zur Festigung, Vertiefung und Vernetzung bereits besprochener Themen (Wilbers, 2020, S. 469). U. a. im Kontext der Entrepreneurship Education (Entrepreneurship Education) bieten Fallstudien die Möglichkeit, Lernende praxisnah an unternehmerisches Denken und betriebswirtschaftliche Abläufe heranzuführen (Kiefer, 2004, S. 73).

Je nach Lerngruppe und -Ziel (Lernziele) kann auf verschiedene Varianten der Fallstudienarbeit zurückgegriffen werden, die sich durch ihre unterschiedlichen Zielsetzungen und die Aufbereitung der Informationen (Arndt, 2013, S. 190) unterscheiden. Während bei einer Case-Study üblicherweise das Problem zunächst aus den zur Verfügung gestellten Informationen herausgearbeitet werden muss, kann es im Schulkontext sinnvoll sein, einen Fall, angelehnt an die Problem-Study-Method, entlang einer im Vorfeld eindeutig definierten Fragestellung zu bearbeiten. Es bietet sich nicht zuletzt aus motivationalen Gründen an, die von den Schüler:innen erarbeitete Lösung mit der in der Wirklichkeit getroffenen Entscheidung abzugleichen. Insgesamt handelt es sich bei der Fallstudienmethode um ein induktives Vorgehen (Lehrstrategien), bei welchem ökonomische Sachverhalte und Theorien an einem Beispiel exemplarisch erschlossen und mit Blick auf die Wirtschaftspraxis geprüft werden. Eher selten werden Fallstudien als deduktive Fälle konstruiert, z. B. als theoriegeleitete Fallstudieneinsätze, in denen die Fallstudie vielmehr als Ergänzung zur Theorie dient (Matzler et al., 2006, S. 251).

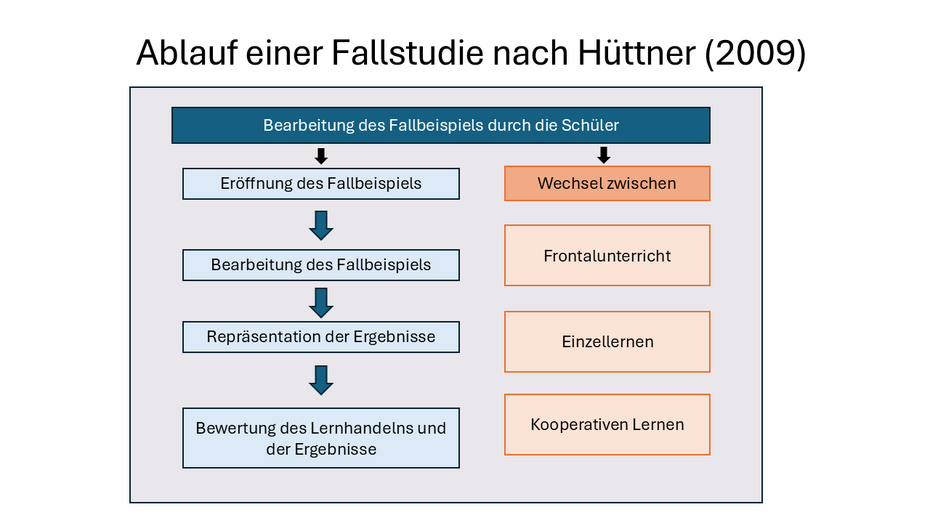

Unabhängig von der jeweiligen Art der Fallstudie folgen diese einem typischen, vorstrukturierten Verlauf (Hüttner, 2009, S. 212). Die Arbeitsphase beginnt mit der Eröffnung der Fallstudie. In der Regel sind sowohl der Problemaufriss als auch die zur Lösung benötigten Informationen im zur Verfügung gestellten Material enthalten. Lehrende können jedoch auch einen Fokus auf die selbstständige Erarbeitung von Informationen legen oder differenzieren, indem sie den Fall lückenhaft darstellen und eine eigene Recherche der Lernenden erforderlich machen. Im Rahmen der Bearbeitungsphase behandeln die Schüler:innen das Fallbeispiel weitestgehend selbstorganisiert, wobei die erarbeiteten Lösungsalternativen verglichen werden, um eine begründete Entscheidung zu treffen. In dieser Phase steht die Förderung der Entscheidungs- und Problemlösekompetenz im Vordergrund. Die Ergebnispräsentation erfolgt zumeist im Plenum, wo die Lösung zur Diskussion gestellt wird. Für die Bewertungsphase, in der die Schüler:innen den Prozess und ihr Ergebnis reflektieren sowie Feedback erhalten können, ist es wichtig, ausreichend Zeit einzuplanen, da nur so sichtbar gemacht werden kann, ob Schüler:innen die gewählte Entscheidung nachvollziehbar und überzeugend darstellen können. Gleichzeitig gilt zu gewährleisten, dass kriteriengeleitetes Begründen gezielt unterstützt wird, z. B. durch Bereitstellung von Formulierungshilfen, Kriterienrastern oder ähnlicher Differenzierungsmöglichkeiten.

Während häufig in Anlehnung an Kaiser und Kaminski (1999, S. 17) ein strukturierter Wechsel der Sozialformen während der Durchführung der Fallstudie (Klassengespräch – Gruppenarbeit – Klassengespräch) impliziert wird, können alternative Sozialformen und ergänzende Methoden eingesetzt werden (Götzl et al., 2012, S. 12). Wichtig erscheint in jedem Fall, dass die Lehrkraft die Fallstudie als Möglichkeit zur Initiierung selbstorganisierten Lernens begreift und eher eine zurückhaltend-moderierende als eine aktiv-strukturierende Rolle entlang der Arbeitsphasen einnimmt (Schulte & Eggers, 2006, S. 6).

Eine Herausforderung besteht für die Lehrkraft insbesondere im Vorfeld bei der Auswahl und Inszenierung geeigneter Fallbeispiele, denn auf entsprechende Fallstudiensammlungen kann hier zumeist nicht zurückgegriffen werden. Ausgangspunkt können beispielsweise Medienberichte aus der lokalen Presse vor Ort sein. Diese haben zumeist einen angemessenen Schwierigkeitsgrad und bieten Bezug zum regionalen Wirtschaftsraum, was sich in Hinblick auf Motivation und Interesse zumeist günstig auswirkt. Weitere lehrseitige Aufgaben sind dann die entsprechende Aufbereitung des Fallbeispiels und die Erstellung möglicher Zusatzmaterialien. Diese sollten mit Fokus auf die Lerngruppe so reduziert bzw. rekonstruiert und didaktisch aufbereitet werden (Didaktische Analyse), dass sie verständlich sind, die Zielgruppe ansprechen und nicht überfordern. Gleichzeitig muss der Fall ausreichend komplex bleiben, um mehrere Lösungsmöglichkeiten zu eröffnen und Unterforderung zu vermeiden. Ergänzend zum Falltext werden meist weitere Materialien zur Verfügung gestellt, z. B. in Form von statistischem Material, Marktforschungsinformationen, Schaubildern etc., die entweder in den Text integriert werden oder separat aufgeführt werden (Kiefer, 2004, S. 71). Je nach Lerngruppe und Kompetenzziel bietet sich neben Texten und Grafiken auch der Einsatz unterschiedlicher Repräsentationsformen (Audio, Video, Simulationen) an (Liening & Paprotny, 2005, S. 10-11). So können die Fälle in der Eröffnungsphase beispielsweise durch Videos, Podcasts (Podcasts) oder Social-Media-Postings eingeführt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren haben Fallstudien das Potential, Medienkompetenz als eine Querschnittskompetenz zu fördern. Gleichzeitig sollte bei der Anlage des Falls kritisch durch die Lehrperson geprüft werden, welches Ziel und welches damit verbundene Leitbild verfolgt wird (Hofhues & Schiefner-Rohs, 2012, S. 98-99). Essenziell für eine Fallstudie, die primär die Förderung ökonomischer Kompetenzen verfolgt, erscheinen hier vor allem die Auswahl des Gegenstandes und die ökonomische Betrachtungsperspektive.

Literatur

Arndt, H. (2013). Fallstudie. In H. Arndt (Hrsg.), Methodik des Wirtschaftsunterrichts (S. 187-199). utb GmbH.

Götzl, M., Goldenstein, J. & von Scheven, M. (2012). Die Fallstudie: Eine Methode des handlungsorientierten wirtschaftsberuflichen Unterrichts. Am Beispiel des Ausbildungsberufes Industriekaufmann/ -frau im Lernfeld 11 "Investitions- und Finanzierungsprozesse planen". Jenaer Arbeiten zur Wirtschaftspädagogik, Reihe A: Kleine Schriften 34.

Hofhues, S. & Schiefner-Rohs, M. (2012). Crossing Boundaries: Handeln in Medienprojekten zwischen Medienbildung und ökonomischer Bildung. merz| medien+ erziehung, 56(6), 93-102.

Hüttner, A. (2009). Technik unterrichten. Methoden und Unterrichtsverfahren im Technikunterricht. Europa Verlag.

Kaiser, F.-J. & Kaminski, H. (2012). Fallstudie. In F.J. Kaiser & H. Kaminski (Hrsg.), Methodik des Ökonomieunterrichts (S. 110-130). utb.

Kaiser, F.-J. & Kaminski, H. (1999). Methodik des Ökonomie-Unterrichts. Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen. Klinkhardt.

Kiefer, K. H. (2004). Fallstudien–zum Umgang mit einer erfolgreichen Lernmethode im Fachsprachenunterricht Wirtschaftsdeutsch. Informationen Deutsch als Fremdsprache, 31(1), 68-98.

Liening, A. & Paprotny, C. (2005). Fallstudienarbeiten in der Ökonomischen Bildung. Dortmunder Beiträge zur Ökonomischen Bildung, 8.

Matzler, K., Bidmon, S. & Schwarz-Musch, A. (2006). Didaktische Aspekte der Arbeit mit Case Studies. Ausbildung in der Logistik, 241-274. DUV.

Müller, F. (2014). Case Study Methode–Integration von Fach-, Methoden und Lösungskompetenzen. In P. Morschheuser (Hrsg.), Qualifizierung von Studierenden im Student-Life-Cycle (S. 72-76). DHBW Mosbach.

Schulte, R. & Eggers, F. (2006). Fallstudienentwicklung und-arbeit in der akademischen Gründungsmanagement-Ausbildung: Erfahrungen mit einem fachdidaktischen Ansatz. Lüneburger Beiträge zur Gründungsforschung (3).

Wilbers, K. (2020). Wirtschaftsunterricht gestalten. E-Publi.

zuletzt aktualisiert: 12.11.2025

Zitationshinweis

Die Inhalte dieser Homepage sind CC-BY lizenziert (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Bei Verwendung der Inhalte empfehlen wir folgende Zitation:

Kirchner, V. & Maerz, C. (2025). Fallstudien im Wirtschaftsunterricht. In T. Brahm, M. Ring, & K. Schild (Hrsg.), Wirtschaft unterrichten. Offenes Lehrbuch für Wirtschaftsdidaktik. Online verfügbar unter: https://wirtschaft-unterrichten.de/mikrodidaktik/methodische-umsetzung/fallstudien-im-wirtschaftsunterricht (zuletzt abgerufen am [Datum]).